УДК 63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство

ГРНТИ 68.31 Сельскохозяйственная мелиорация

ОКСО 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ББК 40 Естественнонаучные и технические основы сельского хозяйства

BISAC TEC003000 Agriculture / General

Одной из причин изменчивости производства сельскохозяйственной продукции являются слабо предсказуемые погодные колебания, оказывающие влияние на продовольственную безопасность нашей страны и являющиеся серьезной проблемой сельхозтоваропроизводителей. Поэтому необходимо разрабатывать, обосновывать и использовать меры, способствующие повышению устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур на всей территории земель сельхозназначения. Объектом исследований являлись урожайность кукурузы на зерно и погодные условия в периоды ее вегетации в Ростовской области. Целью исследования являлся анализ воздействия на устойчивость урожайности кукурузы на зерно двух основных факторов: стихийных природно-климатических изменений, представленных колебаниями влагообеспеченности как межгодичными, так и в период вегетации кукурузы на зерно, и хозяйственной деятельности человека, рассмотренной в аспекте проведения мелиоративных мероприятий, а также разработка и формулирование предложений по повышению этой устойчивости. Методами системного анализа выделены основные факторы, влияющие на устойчивое развитие сельхозпроизводства в целом и построена схема связей в агропромышленном комплексе. Методами статистического анализа определены зависимости величин урожайности кукурузы на зерно на опытных полях Бирючекутской овощной селекционной опытной станции – филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения ≪Федеральный научный центр овощеводства≫ от сумм осадков и температур в период вегетации, на основании которых сформулированы основные направления мелиораций, позволяющие оптимально использовать сельскохозяйственные возможности земельного фонда. В работе отмечена связь колебаний урожайности кукурузы на зерно с неоднородностью погодно-климатических условий и результатами хозяйственной деятельности человека, зависящими от уровня научно-технического развития в сельскохозяйственной отрасли, а также с комплексными решениями проблем природопользования, заключающимися в рациональном использовании природных ресурсов и применении различных видов мелиораций. Установлено, что в период с 2000 по 2019 г. в зависимости от количества выпадающих осадков, урожайность кукурузы на богаре на объекте-представителе изменялась от 11,8 до 39,5 ц/га, то есть более чем в 3,3 раза, тогда как при орошении в эти годы наблюдений урожайность составляла от 125,2 до 138 ц/га соответственно, то есть колебания урожайности не превышали 10 %. Орошение посевов кукурузы в острозасушливые годы повышало урожайность в 8,6 раз, в засушливые – на 82,2 %, в благоприятные – на 71,7 %. Это указывает на то, что для получения высокого урожая кукурузы на зерно следует применять орошение не только в засушливые годы, но и в годы, когда за период вегетации выпадает 350…400 мм осадков.

мелиорация, орошение, орошаемые земли, устойчивость производства, повышение устойчивости, производство сельскохозяйственной продукции

Введение. Сельское хозяйство является одним из самых перспектив-ных направлений в экономике, при этом устойчивость сельскохозяйственного производства ориентирована на финансовую поддержку, как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов. Однако на результат работы аграрного производства влияют как природные факторы, так и высокая техническая вооруженность предприятий отрасли, требую-щая перманентных капиталовложений, влекущих рост объема основных средств, и как следствие этого падение рентабельности сельскохозяйственного производства. Для интенсивного развития аграрного производства и повышения инвестиционной привлекательности отрасли необходима под-держка со стороны государства в форме субсидий, разработка и утверждение порядка получаемых субсидий, целей их предоставления и объе-мов, позволяющих достичь и поддерживать получателями необходимые целевые показатели. [1]

При выборе приоритетных для субсидирования территорий следует учитывать наличие потенциальных и использование имеющихся ресурсов как расположенных на них сельхозпредприятий, так и предприятий, входящих в общую логистическую систему [2–4]. Определение производ-ственных возможностей сельскохозяйственных предприятий обусловлено оценкой их настоящего и будущего участия в производственном процессе, при этом ресурсный потенциал определяет готовность организации аграр-ного сектора к производственной деятельности и включает: наличие про-изводственных мощностей, кадров, инфраструктуры, способность хранения и переработки урожая, логистику, возможность как оптовой, так и розничной реализации продукции.

Для решения первостепенных задач, связанных с устойчивым соци-ально-экономическим развитием Российской Федерации, в долгосрочной перспективе влияющих на обеспечение продовольственной безопасности, в свете разработанного документа долгосрочного планирования – распоря-жения Правительства РФ от 12.04.2020 № 993-р «Об утверждении Страте-гии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», необходимо обеспечить:

- эффективное вовлечение в оборот и управление землями сельскохо-зяйственного назначения;

- воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назна-чения;

- развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации;

- повышение продуктивности и качества почв;

- формирование в агропромышленном комплексе укомплектованного высококвалифицированными кадрами высокопроизводительного экспорт-но ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий.

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей нужна разработка соответствующего методического инструментария, обеспечивающего целенаправленное воздействие на систему сельскохозяйственной отрасли. Для его создания необходимо, во-первых, определение и иссле-дование факторов, обуславливающих устойчивое развитие, во-вторых, со-здание адекватных моделей, позволяющих им управлять. В связи с много-образием факторов устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли должны анализироваться многие виды ресурсов, а модель, соответственно должна быть многофакторной. Для рассматриваемой задачи, экономическая система сельскохозяйственной отрасли может быть удовлетворитель-но описана с помощью неоклассических факторных моделей экономического роста [5, 6] – моделей основанных на использовании производствен-ной функции , выявляющих количественные связи между объемом и динамикой производства, а также объемом и динамикой производствен-ных ресурсов. Здесь Y – объем выпускаемой сельскохозяйственной про-дукции, – вектор, компонентами которого являются меняющиеся во времени факторы сельскохозяйственного производства .

Результаты и обсуждение. Очевидно, что оперируя зависимостями, характеризующими условия и ограничения можно сформировать модель, отвечающую условиям устойчивого развития системы в целом. При построении универсальной отраслевой модели сельхозпроизводства необходимо учесть особенности отрасли, заключающиеся в том, что экономиче-ские процессы воспроизводства переплетаются здесь с естественными про-цессами, поэтому сельскохозяйственное производство непосредственно зависит от природных условий. Влияние неуправляемых природно-климатических факторов вызывает относительную неустойчивость основ-ных показателей развития сельского хозяйства, поэтому, учитывая основ-ные законы земледелия и растениеводства, устойчивость сельскохозяйственного производства зависит как от согласованного взаимодействие регулируемых величин урожаеобразующих факторов, так и нерегулируе-мых величин естественных факторов. Учет этого влияния в планово-экономической и управленческой деятельности возможен лишь при анали-зе зависимости затрат и результатов производства от случайных характе-ристик погодных условий. А это, в свою очередь, требует существенной модификации методологии и методик в указанных областях деятельности, использования понятий экономического риска и экономической устойчи-вости производства. Существенная зависимость объемов производства продукции и затрат растениеводства от погодных условий порождает глубокую экономическую неустойчивость всего сельскохозяйственного про-изводства, в первую очередь – отраслей растениеводства и животноводства. Эта неустойчивость носит также случайный характер и проявляется прежде всего в годовых колебаниях как валовых выпусков продукции рас-тениеводства и животноводства, так и затрат на ее производство, перера-ботку, транспортировку и хранение. Непредвиденные изменения погодных условий в сельском хозяйстве всегда отрицательно влияют на экономиче-ские показатели деятельности агропромышленного комплекса. При небла-гоприятных погодных условиях недобор товарной растениеводческой продукции и кормов приводит к нарушению нормального финансового режима производственных подразделений; к снижению продуктивности скота и уменьшению его поголовья в результате вынужденного забоя и падежа; к недогрузке мощностей предприятий, перерабатывающих сель-скохозяйственное сырье и т. д. Следствием всего этого является нарушение нормального хода производственного процесса.

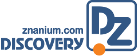

Можно выделить основные факторы, влияющие на устойчивое раз-витие сельхозпроизводства в целом, которые носят ресурсный характер, включают в себя не только производство, но и глубокую переработку и реализацию сельхозпродукции.

Чем лучше согласованность факторов в процессе производства переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, тем выше основные показатели развития сельскохозяйственной отрасли (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема устойчивого развития сельхозпроизводства

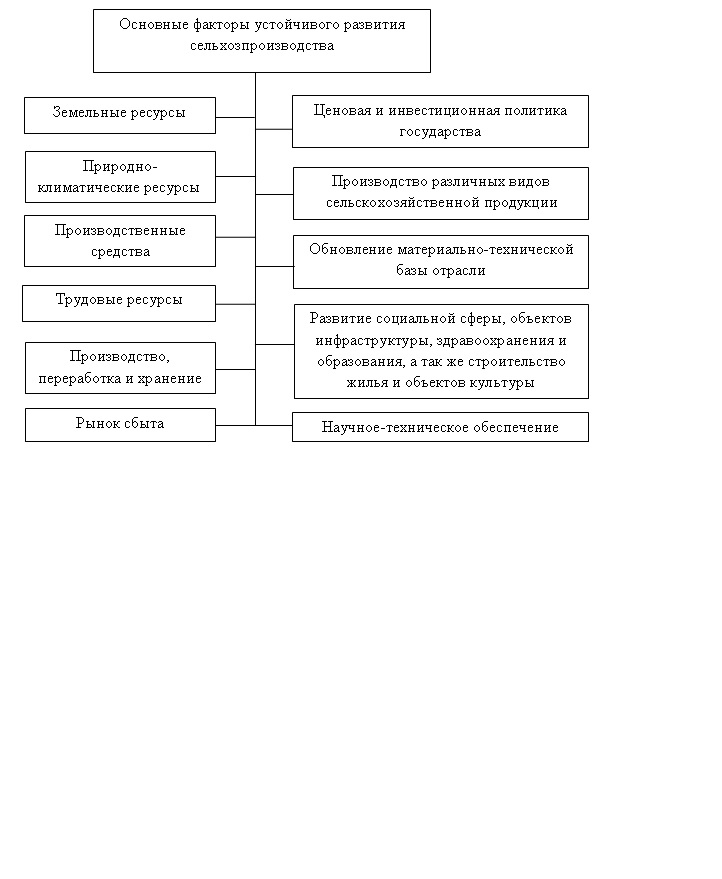

Наиболее ощутимое влияние на экономику агропромышленного комплекса оказывает нарушение межотраслевых связей между производством продукции сельского хозяйства с одной стороны и сферой тех отраслей сельхозпроизводства, потоки которых направлены на переработку и хранение (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема связей в АПК

На схеме показано, что мероприятия по управлению экономической устойчивостью в АПК по характеру их зависимости от фактически реали-зующейся погодной ситуации, делятся на:

- устойчиво независимые от действия случайных погодных факторов, когда вероятный возможный исход ситуации не зависит от действия случайных погодных факторов: определение площадей и структуры посевов, характеристик производственных зданий и сооружений, количества и состава технических средств;

- решения, принимаемые в рамках складывающихся погодных ситу-аций и определяющие параметры процесса использования мощностей для нормального функционирования производства: определения объемов и со-става выполняемых работ в земледелии в соответствии с технологией воз-делывания культур в данных погодных условиях, объемов технологиче-ских мероприятий в животноводстве (например, рациональных режимов кормления скота при низких урожаях кормовых культур), объемов техно-логических операций, снижающих влияние засух и т. д.

Результат в сельском хозяйстве зависит от погодно-экономической устойчивости, то есть от случайных характеристик погодных условий. При управлении случайными производственными процессами необходимо стремиться получить такой эффект, который был бы по возможности более устойчивым по отношению к случайным погодным условиям. Рассмотрим совокупность влияния природно-климатических факторов и оросительных мелиораций на урожайность интенсивно выращиваемой в Ростовской области кукурузы на зерно. Площади посевов кукурузы в Ростовской области по состоянию на 01.01.2019 г. составили 189,2 тыс. га, что составляет 7,7% в общих площадях посевов кукурузы в России [7, 8].

Нами был проведен сбор, систематизация и анализ данных урожай-ности кукурузы на зерно (таблица 1), полученной в Бирючекутской ОСОС – филиале ФГБНУ ФНЦО, расположенной в Ростовской области, а также данных о температуре воздуха и количестве осадков в период вегетации растений за временной период с 2001 по 2020 г. с ближайшей к Бирюче-кутской ОСОС метеостанции, расположенной в Ростове-на-Дону (индекс ВМО – 34730, Ростовская область, Россия, широта: 47,27; долгота 39,82; высота над уровнем моря 75 м). Для анализа были найдены суммы вы-павших осадков (мм) в период вегетации кукурузы на зерно и суммы тем-ператур в сезоны вегетации (℃). При выборе массива данных мы исходили из того, что одним из наиболее надежных архивов данных осадков на тер-ритории России, на наш взгляд, является архив наблюдений на метеороло-гических станциях сети Росгидромета, поддерживаемый во ВНИИГМИ-МЦД. Массив данных создавался по данным официальных электронных ресурсов [9–11].

Таблица 1 – Показатели урожайности кукурузы на зерно и данные по основным метеорологическим факторам в «Бирючекутской ОСОС – филиал ФГБНУ ФНЦО»

|

Год |

Сумма осадков в период вегетации, мм |

Сумма температур в период вегетации, |

Урожайность кукурузы на богаре, |

Урожайность кукурузы при орошении, |

Характеристика года по ГТК |

ГТК по Селянинову средний за вегетационный период |

|

2001 |

382,0 |

98,4 |

39,5 |

138,6 |

Избыточно влажный |

1,43 |

|

2002 |

208,1 |

102,1 |

31,0 |

116,2 |

Слабозасушливый |

0,87 |

|

2003 |

216,3 |

97,1 |

23,5 |

112,7 |

Засушливый |

0,68 |

|

2004 |

403,4 |

94 |

33,0 |

134,0 |

Избыточно влажный |

1,37 |

|

2005 |

257,8 |

102,6 |

30,8 |

115,3 |

Слабозасушливый |

0,81 |

|

2006 |

311,9 |

105,4 |

32,2 |

120,7 |

Слабозасушливый |

0,95 |

|

2007 |

132,0 |

114,6 |

11,8 |

102,0 |

Острозасушливый |

0,38 |

|

2008 |

174,8 |

101,8 |

18,2 |

102,0 |

Засушливый |

0,58 |

|

2009 |

196,9 |

104,4 |

25,0 |

114,2 |

Засушливый |

0,69 |

|

2010 |

208,6 |

115,4 |

22,1 |

107,3 |

Засушливый |

0,65 |

|

2011 |

306,7 |

106,8 |

32,9 |

123,4 |

Слабозасушливый |

0,96 |

|

2012 |

319,0 |

111,7 |

31,1 |

117,6 |

Слабозасушливый |

0,91 |

|

2013 |

114,8 |

108,4 |

16,1 |

103,5 |

Острозасушливый |

0,43 |

|

2014 |

160,3 |

108,0 |

26,2 |

116,8 |

Слабозасушливый |

0,80 |

|

2015 |

153,1 |

108,0 |

16,2 |

101,8 |

Засушливый |

0,55 |

|

2016 |

349,2 |

104,0 |

32,9 |

125,2 |

Влажный |

1,24 |

|

2017 |

174,0 |

106,5 |

16,2 |

106,5 |

Засушливый |

0,57 |

|

2018 |

225,6 |

112,5 |

18,5 |

104,4 |

Засушливый |

0,62 |

|

2019 |

194.3 |

107.3 |

20,8 |

129,4 |

Засушливый |

0,63 |

|

2020 |

192,8 |

106,8 |

20,6 |

138,0 |

Засушливый |

0,62 |

При агроклиматическом районировании Ростовской области Главное управление гидрометеослужбы характеризует влагообеспеченность терри-торий по гидротермическому коэффициенту Селянинова Г. Т., значения которого определяются по формуле:

(1)

где Р – количество осадков за период с температурами воздуха выше 10°С,

– сумма средних суточных температур воздуха за тот же пери-од.

Данный показатель позволяет оценить тепловлагообеспеченность, как всего года в целом, так и периода вегетации культуры, поэтому при проводимом анализе данных таблицы 1 не только характеристика года по ГТК, но и месяцы вегетационного периода характеризовались с точки зре-ния дефицита осадков, а засухи идентифицировались согласно общеприня-той классификации, предложенной Селяниновым Г. Т. (таблица 2) и моди-фицированной Черенковой Е. А. и Золотокрылиным А. Н. [12].

Таблица 2 – Характеристика показателя увлажнения согласно гидротермическому коэффициенту Г. Т. Селянинова (ГТК)

|

Характеристика периода по ГТК |

ГТК |

|

Избыточно влажный |

ГТК ≥ 1,3 |

|

Влажный |

1,0 ≤ ГТК < 1,3 |

|

Слабо засушливый |

0,7 ≤ ГТК < 1,0 |

|

Засушливый |

0,5 ≤ ГТК < 0,7 |

|

Остро засушливый |

ГТК<0,5 |

Количество осадков в период вегетации кукурузы на зерно за рас-сматриваемый временной период с 2001 по 2020 г. изменяется по годам от 114,8 мм до 403,4 мм, то есть разница достигает 288,6 мм или трех с поло-виной раз, что обуславливает резкое колебание ее урожайности по годам. Двадцатилетние наблюдения, проведенные на Бирючекутской ОСОС, ука-зывают на прямую зависимость между количеством выпадающих осадков за вегетационный период и урожайностью кукурузы на богарных и на орошаемых землях (таблица 1).

Анализируя данные, сведенные в таблицу 1, видно, что из 20 наблю-даемых лет 2007 и 2013 гг. являлись острозасушливыми годами (10%), ко-гда за период вегетации выпало 132 мм и 114,8 мм осадков соответствен-но, при этом ГТК составил 0,38 и 0,43, а урожайность кукурузы на богар-ных землях составила 11,8 и 16,1 ц/га. И наоборот 2004 и 2001 гг. были избыточно влажными годами, когда за период вегетации выпало 403,4 и 382 мм осадков, ГТК составил 1,37 и 1,43 соответственно, а урожай куку-рузы составил 33 и 39,5 ц/га. К засушливым годам из рассматриваемого отрезка времени относятся 9 лет (45%), когда за период вегетации осадков выпало в среднем 192,9 мм, и средний урожай кукурузы за эти годы со-ставил 20,1 ц/га. К слабозасушливым годам относятся 6 лет (30%), когда при среднем количестве осадков, составляющем 260,6 мм, средний урожай кукурузы составил 30,7 ц/га. Очень благоприятные влажные годы состав-ляют 5%, когда за период вегетации выпало 349,2 мм осадков, а урожай зерна кукурузы составил 32,9 ц/га. Таким образом, в зависимости от ко-личества выпадающих осадков, урожайность кукурузы на богаре, в этом районе изменялась от 11,8 до 39,5 ц/га, то есть более чем в 3,3 раза, тогда как при орошении в эти годы наблюдений урожайность составляла от 125,2 до 138 ц/га соответственно, то есть колебания урожайности не пре-вышали 10 %. Данные наблюдений указывают на эффективность орошения кукурузы, как в острозасушливые и засушливые годы, когда урожайность кукурузы на орошении составила 102 ц/га, а на богаре – 11,8 ц/га, так и в благоприятные по ГТК годы, когда урожайность зерна кукурузы на оро-шении составила 138 ц/га, а на богаре – 39 ц/га. Таким образом, орошение посевов кукурузы в острозасушливые по ГТК годы повышало урожай-ность в 8,6 раз, в засушливые – на 82,2 %, в благоприятные – на 71,7 %, а это указывает на то, что для получения высокого урожая кукурузы следу-ет применять орошение не только в засушливые годы, но и в годы, когда за период вегетации выпадает 350–400 мм осадков. В эти годы прибавка урожайности кукурузы от орошения составляет 69,1–101 ц/га.

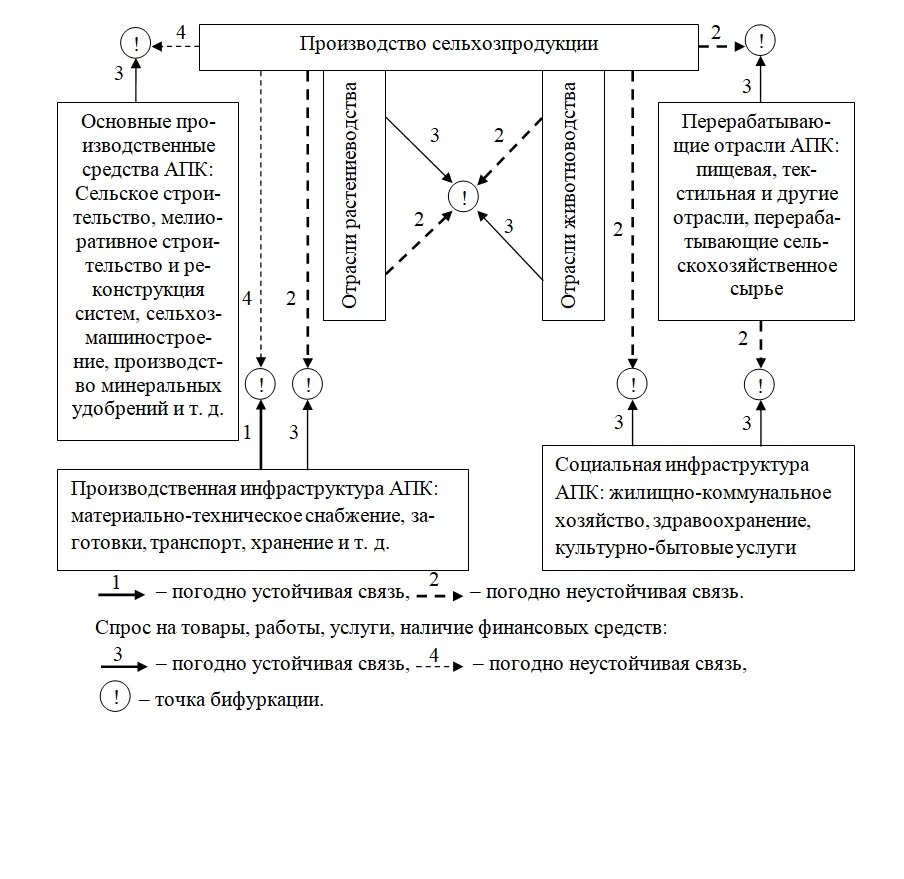

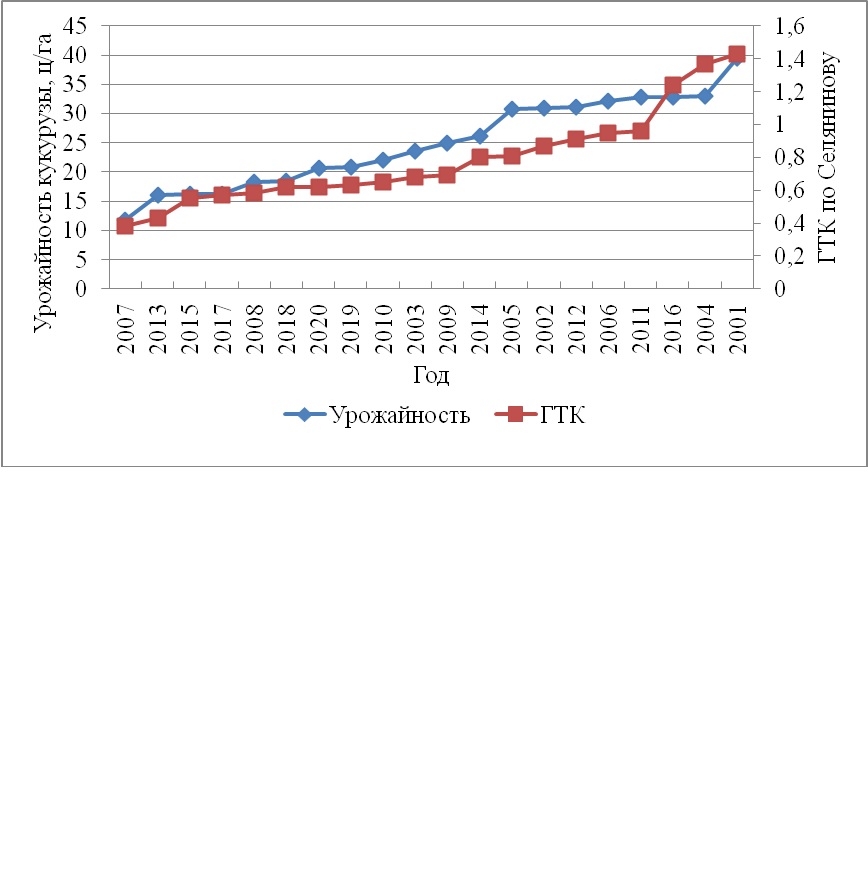

Из графиков, представленных на рисунках 3 и 4, мы видим прямую корреляционную зависимость величин выпавших осадков за вегетацион-ный период, урожайности и ГТК по Селянинову, что подтверждается рас-считанными величинами коэффициента корреляции Пирсона, равными 0,9356 и 0,9132 соответственно и показывающими высокую, по шкале Чеддока, силу связи (в Ростовской области) указанных величин.

Рисунок 3 – Корреляция суммы осадков и ГТК

Рисунок 4 – Корреляция урожайности и ГТК

Для пропашных культур: кукурузы, подсолнечника, конопли и других большое значение имеют осадки, выпадающие в июле – августе. Эти месяцы характеризуются самыми высокими температурами и низкой отно-сительной влажностью воздуха, усиливающими общее испарение в срав-нении с другими месяцами года. В рассматриваемый период по годам ко-личество осадков колеблется в июле от 4,6 до 123 мм, в августе – от 0,5 до 124,6 мм. Наблюдения показали, что урожайность кукурузы на богаре порядка 30 ц/га обеспечивалась только при выпадении осадков в июле и августе в пределах от 75 до 140 мм, причем число лет с осадками менее 75 мм для кукурузы составляло 55 %.

Выводы. 1. В результате исследований установлено, что урожайность зерна кукурузы зависела не только от количества осадков за вегетационный период, но и от распределения их по периодам ее развития, и неравномерность выпадения осадков приводила к колебаниям урожайности, достигавшим 1,7 раза.

2. Эффективно проводить орошение кукурузы на зерно с целью повышения ее урожайности не только острозасушливые и засушливые годы, но и в благоприятные по ГТК годы – это дает наиболее высокие показатели урожайность зерна кукурузы.

1. Щедрин В. Н., Абраменко И. П., Манжина С. А. Нормативно-правовые аспекты устойчивого функционирования агропромышленных территорий опережающего развития на основе применения мелиоратив-ных технологий // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиора-ции [Электронный ресурс]. 2021. Т. 11, № 2. С. 255-273.

2. Васильев С. М., Бабичев А. Н. Основные принципы формирования устойчивости мелиорированных агроландшафтов // Экология и водное хо-зяйство [Электронный ресурс]. 2021. Т. 3, № 1. С. 1-10. URL: http:www.rosniipm-sm1.ru/article?n=97.

3. Organization of water accounting and water saving of irrigation water based on world experience in the conditions of changing climate / T. S. Koshkarova, L. N. Medvedeva, A. A. Novikov, L. A. Voyevodina // IOP Con-ference Series: Earth and Environmental Science. - 2020, 14 October. - Vol. 577, iss. 1. / Article number 012013. - DOI:https://doi.org/10.1088/1755-1315/577/1/012013.

4. Овчинников, А. С. Влияние мелиорации земель на минимизацию погодных флуктуаций и рост экономического эффекта сельскохозяйствен-ного производства / А. С. Овчинников, М. В. Власов, С. В. Куприянова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и выс-шее профессиональное образование. - 2020. - № 1(57). - С. 14-23.

5. Dykas, P., Mentel, G., Misiak, T. (2018), “The Neoclassical Model of Economic Growth and Its Ability to Account for Demographic Fore-cast”, Transformations in Business & Economics, Vol. 17, No 2B (44B), pp.684-700.

6. Režný, L.; Bureš, V. Energy Transition Scenarios and Their Economic Impacts in the Extended Neoclassical Model of Economic Growth. Sustainabil-ity 2019, 11, 3644. https://doi.org/10.3390/su11133644.

7. Посевные площади, валовые сборы и урожайность кукурузы в России. Итоги 2018 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://agrovesti.net/lib/industries/corn/posevnye-ploshchadi-valovye-sbory-i-urozhajnost-kukuruzy-v-rossii-itogi-2018-goda.html.

8. Ростовская область в цифрах 2018: Стат.сб./Ростовстат.- Ростов-на-Дону, 2019. - 737 с.

9. ФГБУ «ВНИИГМИ МЦД». Специализированные массивы для климатических исследований [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://meteo.ru/data/158-total-precipitation, 2021.

10. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр. Климатические особенности края и биоклиматический потенциал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://climate.sniish.ru/climate_info.php, 2021.

11. Росгидромет. Гидромецентр России. ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля». Ежегодные доклады о состоянии климата РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://climatechange.igce.ru/index.php?option=com_docman&Itemid =73&gid=27&lang=ru, 2021.

12. Черенкова Е. А., Золотокрылин А. Н. О сравнимости некоторых количественных показателей засухи // Фундаментальная и прикладная климатология. - 2016. - т. 2. - с. 79-94.