УДК 63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство

ГРНТИ 68.00 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОКСО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ББК 4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ТБК 6 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

BISAC TEC003050 Agriculture / Irrigation

В настоящее время состояние водных объектов под воздействием техногенных факторов изменяется, как правило, в худшую сторону. Исследования донных отложений водоёмов позволяют установить неблагополучные участки и определить источники загрязнения. С точки зрения техногенной нагрузки наиболее опасными загрязняющими веществами являются микроэлементы Hg, Cd, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Ni, Fe, Mn, As. В работе приведена оценка донных отложений различных районов Иваньковского водохранилища. Определено содержание подвижных форм существования следующих микроэлементов: Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni и As. Приведены результаты исследований загрязненности донных отложений суммарными концентрациями подвижных форм микроэлементов, оцененных по игео-классам – по загрязненности сорбирующей фракции (менее 0,02 мм). Основными загрязняющими элементами являются кадмий и свинец, по которым уровень загрязнения оценивается от слабо до умеренно загрязнённого. Представлена картина как загрязнения донных отложений Иваньковского водохранилища микроэлементами, так и распределения и соотношения их подвижных форм существования в искомых отложениях. Из полученных данных можно сделать вывод, что, несмотря на значительное количество источников загрязнения, загрязненность донных отложений опасности не представляет.

донные отложения, тяжёлые металлы, загрязнение, подвижные формы, игео-класс, сорбирующая фракция, водохранилище

Введение. Регулирование речного стока водохранилищами приводит к существенному изменению водного, гидрохимического и гидробиологического режимов не только зарегулированных рек, но и их притоков. При создании водохранилищ устанавливается новый круговорот веществ в единой системе «водные массы – донные отложения». При этом донные отложения (ДО) водохранилищ играют двоякую роль, являясь одновременно аккумулятором элементов и их соединений и источником вторичного загрязнения воды. Показатели загрязненности ДО позволяют установить наиболее неблагополучные в экологическом отношении участки и скорректировать состав и объём гидрохимического и гидробиологического мониторинга. Многообразие природных и техногенных факторов, совокупность которых и определяет особенности этого круговорота, создаёт значительные трудности при его экспериментальном изучении. Особенно это касается изучения круговорота тяжёлых металлов (ТМ), существующих в природных водах и ДО в различных химических формах. Доминирование тех или иных процессов зависит, главным образом, от географического положения водного объекта, его гидрологического режима, особенностей химического состава вод, биопродуктивности, почвенного и растительного покрова водосборной территории, характера антропогенной нагрузки [1]. Проблема загрязнения ДО Иваньковского водохранилища в связи с возрастающей техногенной нагрузкой на его водосборную площадь и ухудшением качества воды, подаваемой в «канал им. Москвы», на протяжении последних десятилетий сохраняет актуальность. В работе приведена оценка загрязнения ДО водохранилища следующими ТМ и микроэлементами: Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, As, а также Se и Sb.

Валовое содержание ТМ является важным показателем, однако оно ещё не определяет опасность токсических эффектов при вторичном загрязнении водных масс. Большинство исследований, посвященных частицам металлов в природных водных системах (т.е. металлам, связанным с взвешенными веществами или донными отложениями), касаются общей концентрации металлов. Процессы образования форм металлов и их распределение в настоящий момент изучены недостаточно. Концептуально твердый материал может быть разделен на определенные фракции, которые могут быть извлечены избирательно с использованием соответствующих реагентов.

Объекты и методы исследования. Иваньковское водохранилище было образовано в 1937 г. в результате перекрытия русла р. Волги у села Иваньково плотиной гидроэлектростанции, предназначено для регулирования стока р. Волги и водоснабжения г. Москвы. Протяжённость водного пути от г. Твери до г. Дубны – 115 км, площадь водохранилища – 327 км2, площадь водосбора – 4100 км2 [2].

Отбор ДО производился отборником грейферного типа из приповерхностного слоя – 5-15 см. Пункты отбора проб представлены в таблице 1. Все изученные образцы состоят из близких по минеральному составу компонентов, что позволяет считать результаты оценки сопоставимыми. Отложения весом до 500 гр. помещалась в широкогорлую пластиковую посуду, тщательно перемешивались и упаковывались в различные пакеты. Основное требование контроля качества проб – это исключение их загрязнения до начала химанализов. Для упаковки проб использовались полиэтиленовые пищевые пакеты. Далее в лабораторных условиях выделялась мокрым просеиванием «сорбирующая фракция» размером менее 0,020 мм. Она практически полностью состоит из высокодисперсных глинистых минералов, оксидов Fe и Mn, органического вещества, обладающих максимальными сорбционными свойствами [3].

Аккумуляция ТМ в ДО оценивалась по индексу геоаккумуляции [4], который характеризует относительную кратность загрязнения ДО (относительно природного фона) во фракциях грунта <0,020 мм: I-geo,n = log2 (Cn/1,5Bn), где Cn – измеренная концентрация элемента n в донных отложениях (фракция менее 20 мкм); Bn – геохимическая фоновая концентрация элемента n по А.П. Виноградову [5] или К. Тюрекиану и К. Видеполу [6].

На основании этого уравнения ДО подразделяются на классы качества по каждому ТМ и As. Выражение Cn/1,5Bn представляет собой коэффициент накопления, где фоновое значение дается с определенным запасом [7].

Таблица 1

Расположение точек отбора проб на Иваньковском водохранилище

|

№ пп |

Место отбора |

|

33 |

Волжский плёс, д. Мелково, напротив а/моста |

|

34 |

Волжский плёс, д. Плоски, фарватер |

|

37 |

Шошинский плёс, между а/мостами, фарватер |

|

35 |

Волжский плёс, с. Городня, левый берег напротив церкви |

|

40 |

Иваньковский плёс, ур. Корчева, 1 км выше о. Грабиловка, 100 м от пр. берега |

|

41 |

Иваньковский плёс, створ о. Клинцы – о. Уходово, 300 м от о. Уходово |

|

45 |

Иваньковский плёс, фарватер напротив Коровинского залива |

|

48 |

Иваньковский плёс, вход в канал им. Москвы |

При определении распределения микроэлементов особое внимание уделялось выбору фракций, на которые могут повлиять различные условия окружающей среды; были выбраны четыре экстракции и использовался метод А. Тессье [8]. Использование последовательных экстракций требует значительного времени, но даёт детальную информацию о происхождении, способе появления, биологической и физико-химической доступности, мобилизации и транспорте микроэлементов.

Экстракция 1 – это микроэлементы в обменном комплексе. Адсорбция микроэлементов на их основных компонентах ДО (глинах, гидратированных оксидах железа и марганца, гуминовых кислотах); изменения ионного состава воды в водных объектах влияют на процессы сорбции-десорбции.

Экстракция 2 – микроэлементы, связанные с карбонатами. Значительные концентрации металлов могут быть связаны с карбонатами осадка; эта фракция очень восприимчива к изменениям рН.

Экстракция 3 – ТМ, связанные с оксидами железа и марганца. Оксиды железа и марганца существуют в виде конкреций, цементных образований между частицами или просто в виде покрытия на частицах. Они являются поглотителями микроэлементов и термодинамически нестабильны в анаэробных условиях – при низком Eh.

Экстракция 4 – ТМ, связанные с органическим веществом ДО. ТМ связаны с различными формами органического вещества: живыми организмами, детритом, покрытиями на минеральных частицах. В условиях окисления в природных водах органическое вещество может разлагаться, что приводит к выделению растворимых микроэлементов.

Методика приготовления экстрагирующих растворов [8].

Экстракция 1. Навеску 0,5 г осадка экстрагировали при комнатной температуре в течение 1 ч 5-ю мл раствора хлорида магния (1 М MgCl, рН 7,0) при непрерывном перемешивании.

Экстракция 2. Остаток из 1 экстракции выщелачивали при комнатной температуре 5-ю мл 1 М NaOAc, доведенного до рН 5,0 уксусной кислотой (HOAc) при непрерывном перемешивании.

Экстракция 3. Остаток микроэлементов после 2-ой экстракции удаляли 10-ю мл смешанного раствора состава - 0,3 М Na2S204+ 0,175 М Na-цитрата + 0,025 М Н-цитрата. Экстракция проводилась при 96°± 30C с периодическим перемешиванием.

Экстракция 4. К остатку из 3-ей экстракции добавлены 3 мл 0,02 М HNО3 и 5 мл 30 % H2O2, доведенных до рН 2 азотной кислотой (всего объем раствора 10 мл), и смесь нагревали до 85°±20C в течение 2 ч с периодическим перемешиванием. Затем добавляли вторую 3-мл аликвоту 30% раствора Н2О2, (доведенного до pH 2 добавлением HNO3) и образец, снова нагревали до 650± 20 C в течение 3 ч при периодическом перемешивании. После охлаждения добавляли 5 мл 3,2 М NH4ОAc в 20 % (объемный %) HNО3 и разбавляли пробу до 20 мл и непрерывно перемешивали в течение 30 мин. Добавление NH4OAc предназначено для предотвращения адсорбции извлеченных микроэлементов на окисленный осадок.

Определение концентраций микроэлементов в растворе проводилось на атомно-абсорбционном спектрометре «KBAHT – Z.ЭTA-Т» (НПО «КОРТЭК», г. Москва). Атомно-абсорбционный спектрометр «KBAHT – Z.ЭTA-Т» определяет концентрации элементов в анализируемой пробе по селективному поглощению излучения резонансных спектральных линий определяемого элемента атомным паром анализируемой пробы [9]. При использовании адсорбера диапазон линейности концентраций большинства исследованных элементов и аналитического сигнала наблюдается в интервале от 0 до 100 мг/мл. Для этого пробы из пробирок Эппельдорфа разводились дозаторами фирмы «Ленпипет», объемом 100-1000 мкл, до концентрации, находящейся в пределах чувствительности прибора. Стандартная ошибка разведения 2%. Стандартная ошибка прибора составила 0,3-5% [10]. Определения каждой концентрации растворов производились в 3-х кратной повторности.

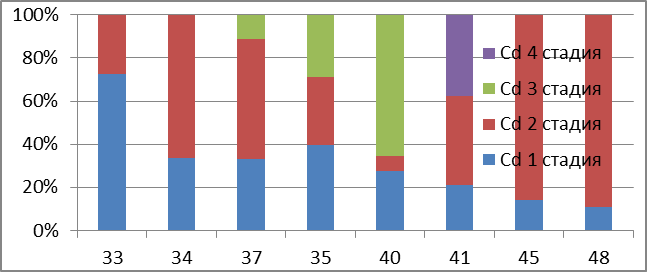

Обсуждение результатов. Распределение содержания исследуемых микроэлементов по формам существования, или подвижным формам, в изученных районах водохранилища приведено в таблице 2. Также на рисунке 1 отображено процентное распределение каждого элемента в подвижных формах, что в свою очередь наглядно отображает соотношение данных форм и даёт возможность оценить зависимость их распределения от района исследуемого объекта.

Как видно из диаграмм, одна из основных форм As – сорбированная в обменном комплексе, как правило – в ДО Иваньковского плёса. В ДО Волжского и Шошинского плёсов, а также в районе Коровинского залива значительная часть As сорбирована на гидроксидах Fe и Mn. В головной части Иваньковского водохранилища, в районе с. Городня, подавляющая часть As (80%) представлена формой, сорбированной на карбонатах, что может в частности объясняться активным смывом почв с левого берега с их последующим отложением. Что касается Cd, его «обменная» составляющая снижается вниз по течению, от начала к концу водохранилища, в то же время «карбонатная» форма в районе дамбы становится превалирующей. В районе урочища (ур.) Корчева более 60% Cd находится в «гидроксидной» форме, что может объясняться болотистыми берегами с как следствие привносом железа. Металлы Pb и Zn связаны в основном с «гидроксидной» формой на большей площади водохранилища. Исключение составляет участок от островов Клинцы и Уходово до Коровинского залива, на котором от 40 до 60% составляет ионообменная форма. Определяющая форма существования в ДО Co и Ni – «карбонатная», составляет до 80-90% для Co и 50-60% для Ni. Исключение для Co составляют район Шошинского плёса и вход в канал им. Москвы, где формы связанные с гидроксидами составляют 90% для первого и 60% для второго. В свою очередь, вторая определяющая форма для Ni является «обменная» – таким образом, подвижная фаза Ni целиком практически находится в наиболее доступной фазе, наиболее подверженной распаду с последующим выходом (иммобилизацией) металла в водную массу при изменении гидрохимической обстановки.

Содержание Cu в большинстве исследованных районов также находится в основном в «обменной» и «карбонатной» формах, и порядка 30-40% «гидроксидной» - и только в районе острова Уходово «гидроксидная» форма составляет 80% всей суммы подвижных соединений. Также на гидроксидах железа и марганца сорбировано большинство (70-90%) содержания подвижного Cr.

Рисунок 1. Распределение в процентах подвижных форм существования микроэлементов в ДО исследуемых районов

Для оценки потенциального вторичного загрязнения рассчитаны суммы подвижных соединений микроэлементов, предполагая возможность их полного выхода из донных отложений, и оценить их по системе игео-классов; значения приведены в таблице 3. Наибольший уровень загрязнения ДО отмечен для Cd – 3-й игео-класс в районе с. Городня на входе в водохранилище, и Иваньковском плёсе в районе ур. Корчева. В других изученных районах суммарное содержание Cd в подвижных формах ДО соответствует 2-му игео-классу. Согласно классификации [4] 3-й игео-класс соответствует средне загрязнённому уровню, 2-ой игео-класс – умеренно загрязнённому уровню. Согласно классификации [3] оба эти класса соответствуют умеренной (умеренно опасной) техногенной нагрузке. Содержание Pb от с. Городня до ур. Корчева находится на уровне 2-го игео-класса. Далее по течению вплоть до канала им. Москвы содержание Pb снижается до 1-го игео-класса, что соответствует «незагрязненному до умеренно загрязненного» уровню загрязнения по [4] и слабой (малоопасной) техногенной нагрузке по [3]. Содержание Cu по всей площади водохранилища находится на уровне 1-го игео-класса, содержание всех остальных изученных элементов находятся либо в пределах фона, либо не превышают нулевой игео-класс – незагрязненный уровень.

Таблица 3

Суммы подвижных форм существования микроэлементов (числитель, мг/кг) и их значения в игео-классах (знаменатель)

|

Т. отбора |

As |

Cd |

Pb |

Zn |

Cu |

Cr |

Co |

Ni |

|

33 |

1,44/ф |

1,38/2 |

82,2/2 |

64,4/ф |

75,2/1 |

4,84//ф |

2,06/ф |

64,4/ф |

|

34 |

2,16/ф |

1,78/2 |

77,4/2 |

53,8/ф |

79,0/1 |

4,04/ф |

1,88/ф |

65,6/ф |

|

37 |

1,60/ф |

1,80/2 |

100,8/2 |

61,2/ф |

82,8/1 |

4,6/ф |

2,52/ф |

73,2/0 |

|

35 |

1,00/ф |

2,52/3 |

90,0/2 |

43,2/ф |

108,8/1 |

3,24/ф |

2,26/ф |

68,4/0 |

|

40 |

1,28/ф |

2,88/3 |

71,8/2 |

32,4/ф |

75,4/1 |

2,42/ф |

1,80/ф |

62,0/ф |

|

41 |

1,40/ф |

0,96/2 |

32,2/1 |

28,8/ф |

124,4/1 |

2,16/ф |

0,80/ф |

77,6/0 |

|

45 |

0,72/ф |

1,40/2 |

39,4/1 |

17,8/ф |

75,0/1 |

1,34/ф |

1,18/ф |

62,2/ф |

|

48 |

0,40/ф |

1,80/2 |

43,0/1 |

17,8/ф |

85,8/1 |

1,34/ф |

1,08/ф |

64,4/ф |

В предыдущих исследованиях был сделан вывод, что именно изменение содержания ТМ в подвижных формах способствует изменению их валового содержания в ДО [11, 12]. При этом необходимо подчеркнуть, что все подвижные формы существования ТМ в ДО могут участвовать в процессах массопереноса в системе "твёрдая фаза–поровый раствор–вода", а их содержание зависит от ряда факторов: меняющегося соотношения приходной и расходной составляющих баланса веществ, гидродинамической обстановки в придонном слое, физико-химических условий в верхнем 10-см слое ДО. Таким образом, возможный вынос микроэлементов из ДО не будет превышать их суммарные концентрации в подвижных соединениях. Исходя из полученных данных, потенциальный вынос из отложений не является значительным, и о серьёзной опасности вторичного загрязнения исследуемыми элементами говорить не приходится.

Выводы:

1. Такие элементы как Pb, Zn и Cr по всей площади измерений находятся в основном в форме, связанной с гидроксидами железа и марганца; Co, Cd, Ni, Cr и Cu представлены большей частью в ионообменной и карбонатной формах. Содержание и распределение микроэлементов по формам существования зависит от ряда факторов: меняющегося соотношения приходной и расходной составляющих баланса веществ, гидродинамической обстановки в придонном слое, физико-химических условий в верхнем слое ДО.

2. По результатам исследований наибольшие уровни загрязнения ДО водохранилища отмечены для суммарных концентраций подвижных соединений Cd и Pb, которые, однако, не превышают 2-й игео-класс, или «умеренно загрязнённый» уровень. Возможный вынос микроэлементов из ДО не будет превышать данные концентрации, поэтому о серьёзной опасности вторичного загрязнения исследуемыми элементами говорить не приходится.

3. В настоящее время не выявлены четкие пространственные закономерности распределения микроэлементов по формам существования в ДО водохранилища. Вместе с тем, исходя из полученных данных, можно говорить об отсутствии серьезного поступления исследуемых элементов с водосборной площади.

1. Законнов В.В. Осадкообразование в водохранилищах Волжского каскада. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора географических наук. Москва. 2007. EDN: https://elibrary.ru/QDXUDJ

2. Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища и их воздействия на окружающую среду. - М.: Наука. 1987. 296 с.

3. Коломийцев Н.В., Корженевский Б.И., Ильина Т.А., Гетьман Е.Н. Оценка техногенной нагрузки на водные объекты по загрязненности донных отложений // Мелиорация и водное хозяйство. 2015. № 6. С. 15-19. EDN: https://elibrary.ru/XRIYYH

4. Mueller G. Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins - Veraenderungen seit 1971 // Umschau 79. 1979. H. 24. S. 778-783.

5. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. 235 с.

6. Turekian K.K., Wedepohl K.H. Distribution of the Elements in Some Major Units of the Earth's Crust // Geological Society of America, Bulletin. 1961. Vol. 72. Р. 175-192.

7. Моделирование эрозионных процессов на территории малого водосборного бассейна / Под ред. А.С. Керженцева, Р. Майснера. - М.: Наука, 2006. 223 с. ISBN 5-02-034205-X

8. Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals // Analytical chemistry. 1979. Vol. 51. No 7. P. 844-851.

9. Руководство по эксплуатации. Спектрометр атомно-адсорбционный «КВАНТ - Z.ЭТА - Т». - М.: Научно-производственная фирма Кортэк, 2006. 20 с.

10. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведение. М.: МГУ, 1995. 320 с.

11. Толкачёв Г.Ю. Тяжёлые металлы в системе «вода - донные отложения». - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012. 98 с.

12. Толкачёв Г.Ю., Коломийцев Н.В., Корженевский Б.И. Содержание и формы существования тяжелых металлов в донных отложениях Иваньковского и Угличского водохранилищ // Мелиорация и водное хозяйство. 2017. № 4. С. 37-43.