УДК 631.6 Сельскохозяйственная мелиорация

ГРНТИ 68.31 Сельскохозяйственная мелиорация

ОКСО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ТБК 5607 Сельскохозяйственная мелиорация

BISAC TEC003000 Agriculture / General

Цель: усовершенствовать методический подход по разработке алгоритма оперативного диспетчерского управления водораспределением по расчётному приращению объёмов воды в оросительных каналах. Материалы и методы: описывается методология дис-петчерского управления которая основывается на типизации условий течения между двумя перегораживающими сооружениями в техническом и функциональном направ-лениях, а также на разработке систем унификации каналов и их режимов с использо-ванием методов теории подобия, которые находят широкое применение в гидромеха-нике и гидравлике. В основу реализации теории подобия заложен принцип использо-вания чисел подобия, то есть комбинаций безразмерных параметров, определяющих характеристику неустановившегося движения тяжёлой, несжимаемой, вязкой жидко-сти в каналах. Результаты: определены общие задачи диспетчера по перерегулирова-нию гидравлического режима участков оросительной системы, не привязывая их к конкретным типам ГТС. Обоснованы основные положения метода диспетчерского управления водораспределением по расчётному приращению объёмов, определение времени перерегулирования между основным и компенсирующим процессами перере-гулирования. Определены четыре типа ситуаций при решении диспетчерских задач водораспределения, которые определяются сравнением объёмов и расходов, устанав-ливаемых на участке, для каждого из которых определяется присущий ему порядок пе-ререгулирования. Вывод: в статье изложен новый методический подход, обеспечива-ющий совместное использование метода теории подобия и имитационного экспери-мента с уравнениями Сен-Венана для установившегося и неустановившегося течения воды в каналах оросительных систем, для решения задач оперативного диспетчерского управления водораспределением по расчетному приращению объемов.

теория подобия, имитационный эксперимент, типизация условий течения, критерии подобия, водораспределение, перерегулирование уровней, диспетчерское управление, динамическая резервная ёмкость, оросительная система.

Введение: Рациональное использование водных ресурсов на оросительных системах зависит от большого количества факторов и, прежде всего, от научно обоснованной организации диспетчерской службы [1]. Оросительная система располагает большим количеством хозяйственных водовыделов, которые должны регулярно получать оросительную воду в соответствии с заданным объемом и в определённые сроки. Обычно межхозяйственная сеть имеет большую протяженность и разбивается на участки, отделяемые друг от друга подпорными перегораживающими сооружениями. Таким образом, управление водораспределением диспетчер осуществляет с помощью регулирующих сооружений и созданием командных подпоров на межхозяйственных каналах. Даже в том случае, если потребности хозяйств-водопользователей известны точно, диспетчер должен учесть обстановку на системе, составить оперативный план, предусмотреть на каждом участке командный уровень, избежать перелива воды через дамбы. Кроме того, чем крупнее система, тем больше её инерционность, поэтому диспетчер должен произвести перерегулирование на головном водозаборе и перегораживающих сооружениях заранее, и знать эту заблаговременность [2].

В действительности сложность диспетчерских, функций ещё выше, так как реальные запросы водопользователей могут меняться за время значительно меньшее, чем инерционность системы, и существенно отклоняться от плановых показателей. Сложность задач водораспределения рассматривается как обоснование для разработки и внедрения различных систем автоматического или автоматизированного управления от локальной гидроавтоматики, до АСУ ТП [3].

Оросительные системы, на которых применяется оперативное управление водораспределением, могут быть разделены на три категории: системы, которые контролируются вручную; системы, которые управляются с использованием телемеханики из центрального диспетчерского пункта; системы, которые управляются с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом водораспределения.

Разделение способов регулирования на три, в некоторой степени, условно, так как оно подчеркивает только основные сложившиеся тенденции. В процессе производственной деятельности диспетчерской службы возникают ситуации, когда приходится переходить от одного способа к другому.

Распределение воды по второму способу опирается на неукоснительное соблюдение плана водопользования оросительной системы. Этот способ водораспределения является основой планового водопользования, однако его применение требует более высокой организации эксплуатационной службы. Сравнительный анализ способов показывает, что что первый является самым расточительным с точки зрения бережного отношения к водным ресурсам, не гарантирует высоких урожаев, создаёт опасность ухудшения мелиоративного состояния орошаемых земель. Второй способ более экономичен, так как распределяет воду по декадам в соответствии со средними (ожидаемыми) потребностями в воде. Результаты получаются тем лучше, чем ближе сложившиеся погодные условия соответствуют к принятым в плане. Он имеет определённые недостатки, что определяет необходимость его дальнейшего совершенствования с использованием информационных технологий.

Материалы и методы: Одним из ключевых аспектов эффективного управления водораспределением является минимизация непродуктивных потерь воды, особенно в условиях дефицита водных ресурсов. Методология управления основывается на типизации условий течения и унификации каналов с использованием методов гидромеханики и гидравлики. Это обеспечивает оптимальное функционирование системы оросительных каналов и улучшает качество водораспределения. Для эффективного управления требуется научный и практический подход, разработка конкретных правил и учет всех аспектов сферы. Оптимизация использования ресурсов осуществляется с помощью методов теории подобия и унификации каналов [4].

Принцип применения чисел подобия позволяет реализовать метод теории подобия при сочетании безразмерных факторов, которые определяют параметры движения тяжелой, несжимаемой и вязкой жидкости в каналах. Среди этих чисел подобия: числа Фруда, Эйлера, Рейнольдса и Струхаля. Если значения этих параметров можно предварительно определить, они могут быть использованы в качестве критериев подобия [5].

Анализ позволяет сделать вывод, что управление распределением воды может быть автоматизировано с использованием средств вычислительной техники. В данном случае существуют два варианта. Первый вариант предусматривает использование ЭВМ непосредственно в процессе управления без участия диспетчера. В этом случае программы расчета становятся сложными и требуют высокой надежности в работе.

Второй вариант заключается в возможности использования электронно-вычислительных машин, при этом окончательное решение остается в полном ведении диспетчера. В обеих вариантах основной метод оперативного управления сводится к разработке оперативных водных балансов или решению уравнений Сен-Венана [6].

При решении данной проблемы огромное значение имеет регулярность подачи заявок на воду, которая негативно сказывается на функционировании оросительной сети и вызывает необходимость постоянного корректирования уровней, а, следовательно, и дополнительных расходов. Это представляет сложную задачу для диспетчерского управления и требует существования специального алгоритма, который должен отвечать ряду требований. Прежде всего, такой алгоритм должен включать всю информацию, зависящую от качества процесса водораспределения, то есть данные о положении уровней в верхних и нижних точках перегородок и объеме проходящей через них воды. Кроме того, он должен быть достаточно простым, чтобы позволить диспетчеру рассчитывать корректировку на каждом шаге за меньшее время, чем полный цикл данной процедуры. И, наконец, этот алгоритм должен быть доступен диспетчеру со средней квалификацией, максимально надежным и точно воспроизводить водохозяйственную ситуацию в системе с заданной точностью [7].

Разработка оперативного диспетчерского управления была основана на алгоритме, разработанном институтом гидродинамики Советского Союза и успешно опробованном в ВЦ ЮжНИИГиМа. Результаты исследования работы диспетчерской службы на объектах оросительных систем подтверждают, что диспетчеры оперируют ограниченным набором стандартных процедур, связанных с манипуляциями на различных сооружениях, имеющих разнообразные конструктивные решения. Теория управления требует классификации водораспределительных сооружений с учетом их функциональных особенностей и местоположения. В связи с этим, данный участок оросительной сети должен быть отнесен к категории «особая точка» и оборудован соответствующими средствами для водоучёта [8].

Гидротехнические сооружения по своим функциональным свойствам можно разделить на четыре группы: первая - сопрягающие насосные станции связывают нижние и верхние бьефы каналов, обеспечивая подпорное течение и равномерный поток воды; вторая - гидротехнические сооружения, размещенные в русле канала, имеют способность формировать подпорный режим и обеспечивать стабильный регулируемый поток через водовыделы, что позволяет управлять водораспределением; третья - регулируемые водовыделы которые обеспечивают поступление воды в каналы низшего порядка самотечным образом; четвёртая - боковые водовыделы, оборудованные насосными станциями.

Классификация особых точек предполагает неизолированное рассмотрение гидротехнических сооружений в связи с конкретным каналом, где планируется провести регулирование.

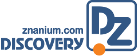

При осуществлении диспетчерского водораспределения требуется изучение отдельных участков каналов, где присутствуют особые точки. Такие точки обладают способностью обеспечивать автономное регулирование и определение задач для диспетчера [9, 10]. Путем применения различных комбинаций таких особых точек были выделены четыре типа характерных элементарных участков, которые представлены на рисунке 1.

При определении особенных элементарных участков в условиях производства, их количество может возрастать в зависимости от разнообразных комбинаций особых точек [11].

Для всех типов участков можно записать одно общее балансовое соотношение:

, (1)

, (1)

где Qпр, Qл, – расходы через левое и правое сооружение, м3/с; ΔV – объём воды между левым и правым сооружением, м3; qi – расходы через боковые водовыделы м3/с; Qs – суммарные потери на участке на испарение и фильтрацию, м3; i = 1-n – номера боковых водовыделов.

Результаты и обсуждение: Скорость регулирования гидротехнических сооружений определяется их паспортными характеристиками и не может превышать определенного критического значения. Тем не менее, время на само перерегулирование остается значительно меньшим, чем время между циклами перерегулирования. Значения дополнительных попусков устанавливаются в соответствии с применимыми рекомендациями [12]. При формулировке задач предполагается, что изменение уровней и расходов должно соответствовать определенным ограничениям, возникающим в конкретных условиях [13]. Нижний предел изменения уровней определяется нормальной глубиной, а верхний предел - высотой дамбы канала. Необходимо установить момент времени t, когда произойдет изменение расхода, и величину этого изменения в переходном периоде. Также требуется определить момент времени Т+t, когда произойдет дополнительное перерегулирование. В данной задаче эти значения играют основную роль. Момент времени Т, когда происходит основное перерегулирование, а также требуемый расход Qл определяются планом водопользования [15]. Это время определяется на основе соответствующей зависимости.

, (2)

, (2)

где ΔV – приращение (сокращение) объёма воды между двумя установившимися уровнями; ΔQр – вводимый диспетчером разбаланс расходов.

Возникает два возможных сценария работы диспетчера: в первом случае диспетчер самостоятельно определяет разницу в расходах и затем использует соответствующий метод, чтобы определить время для корректировки; во втором случае, используя известное время для корректировки, диспетчер определяет максимально допустимую разницу в расходах.

При осуществлении диспетчерского управления водораспределением необходимо тщательно анализировать технические ситуации, связанные с изменением уровней свободной поверхности воды в двух различных состояниях: до основного перерегулирования и после проведения компенсирующего перерегулирования. При выполнении задач диспетчеров можно выделить четыре типа ситуаций, в обоих режимах: до основного перерегулирования (I), и после компенсирующего перерегулирования (II). Каждый из этих режимов требует своего порядка перерегулирования.

Для проведения необходимых вычислений необходимо использовать следующие обозначения: Qл1, Qпр1, Σq1, V1, которые соответствуют расходам через левое сооружение, расходам через правое сооружение, величине расходов водовыделов и объему воды на участке для I режима соответственно. Также необходимо ввести обозначения Qл2, Qпр2, Σq2, V2 – соответственно, для II режима; kp – допустимый коэффициент разбаланса.

Тогда задачи диспетчера для каждого типа перерегулирования можно представить в виде (таблица 1).

Разработка авторами компьютерных программ в этом направлении обеспечила решение ряда задач оперативного управления водораспределением [15, 16]. С помощью компьютерной программы «Лотра» была рассчитана база данных стационарных режимов течения воды для элементарных участков по Донскому магистральному каналу и подкомандных ему магистральных межхозяйственных каналов Донской оросительной системы Ростовской области.

Таблица 1 – Возможные ситуации и порядок основного

перерегулирования сооружений в каналах

|

Ситуации |

№ ситуации |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

соотношение расходов |

Qл2 ≥ Qл1 |

Qл2 < Qл1 |

Qл2 ≤ Qл1 |

Qл2 Qл1 |

|

|

соотношение объёмов |

V2 > V1 |

V2 ≥ V1 |

V2 < V1 |

V2 ≤ V1 |

|

|

Перерегулирования |

левое сооружение |

(1+kp)Qл1 |

(1+kp)Qл1 - ΔQ |

(1-kp)Qл1 |

(1-kp)Qл1 + ΔQ |

|

правое сооружение |

Qпр1 |

Qпр2 |

Qпр1 |

Qпр2 |

|

|

водовыделы |

∑q1 |

∑q2 |

∑q1 |

∑q2 |

Был проведен расчет спектров стационарных режимов движения воды в оросительных каналах по элементарным участкам, учитывая заданный расход и набор глубин в конечном створе каждого участка. Результаты расчетов программы позволяют полноценно оценить характер стационарных режимов для изучаемого объекта, а также объемы воды на участках, соответствующие спектру стационарных течений.

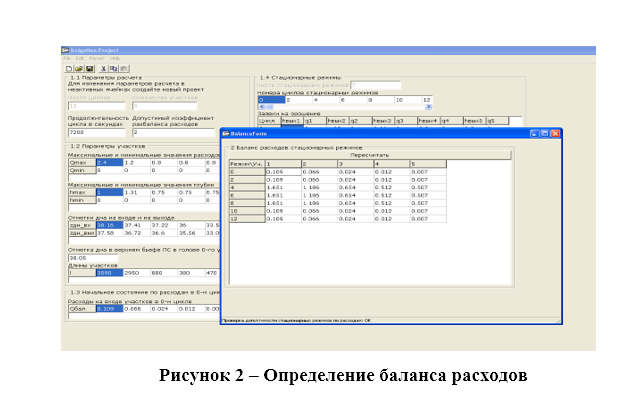

Компьютерная программа «ВодораспределениеОС» является имитационной моделью для управления процессом водораспределения. Она представляет собой систему, которая численно реализует оперативное диспетчерское регулирование в циклах. Ее главная задача заключается в обеспечении потребностей в оросительной воде, которые постоянно поступают от водопользователей. На основе этих запросов формируется обширный массив запросов на воду, привязанных к конкретным участкам (рисунок 2).

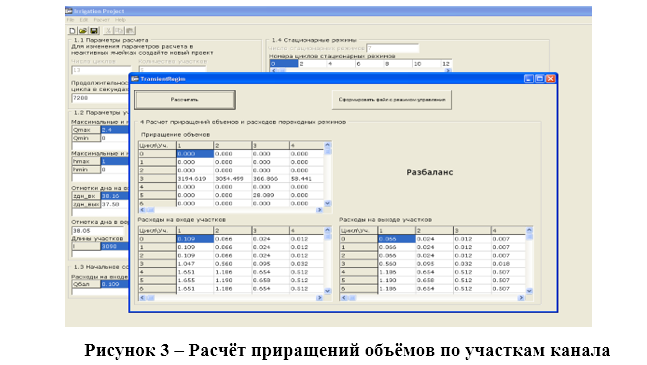

Программа эмулирует процесс течения в каналах при осуществлении диспетчерского управления на основе расчетного приращения объемов, как показано на рисунке 3. Такой подход позволяет приблизить управление к оптимальному состоянию, обеспечивая максимальное удовлетворение потребностей и минимальные потери из-за нецелевых сбросов.

В результате проведенного научного исследования за счёт средств Федерального бюджета, проводившегося на Донском магистральном канале и зарегистрированного в ЕГИСУ НИОКТР № АААА-А20-120041490030-2 были разработаны «Методические рекомендации по оперативному диспетчерскому управлению водораспределением в оросительных системах на основе использования информационных технологий».

Методические рекомендации направлены на оптимизацию диспетчерского управления водораспределением с использованием метода расчетного приращения объемов. Они ставят перед собой задачу установления последовательности перехода от одного режима в каналах к другому, в условиях циклического процесса. Для достижения всех вышеуказанных задач требуется оптимальное управление распределением воды на высшем научном и методическом уровне, что может быть успешно достигнуто только через применение и разработку теоретических решений неустановившихся течений жидкости в системах оросительных каналов, которые могут быть численно решены при помощи уравнений Сен-Венана.

Вывод: Путем использования безразмерных величин, разработанный подход к задачам оперативного диспетчерского управления водораспределением в системах оросительных каналов позволяет значительно расширить его область применения. Для этого был разработан алгоритм диспетчерского управления, основанный на заданном приращении объемов. В рамках данного алгоритма, оросительная система была представлена в виде определенного количества простых компонентов. При моделировании работы каждого из этих компонентов и установлении простых взаимосвязей между управляющими параметрами и параметрами канала, были применены методы теории подобия. Кроме того, в алгоритме был добавлен принцип диспетчерского управления объемами на основе заданных приращений, который был реализован в компьютерных программах авторов.

Заключение: Разработанные методические рекомендации позволили сократить затраты на диспетчерское управление, обеспечить высокую оперативность, надёжность и качество принимаемых диспетчером решений, минимизируя технологические сбросы оросительной воды.

1. Ольгаренко В. И. Оптимизация процессов водопользования на основе ме-тодологии ландшафтно-экологического подхода: монография / В. И. Ольгаренко, Г. В. Ольгаренко, И. В. Ольгаренко// Новочеркасск: Лик, 2019. – 623 с. – ISBN 978-5-907158-42-9.

2. Ольгаренко И.В. Программный комплекс планирования водопользования для оросительных систем на основе использования информационных технологий / Ольгаренко В. И., Ольгаренко Г.В. / Научный журнал МиВХ Москва 2017 № 5 С. 38-42

3. Кучмент Л.С., Математическое моделирование речного стока // Л. Гидроме-теоиздат, 1972. 191 с.

4. Леви И.И. Моделирование гидравлических явлений. // 2 изд.- Л. Энергия, 1967. 236 с.

5. Михалев М.А. Материалы по моделированию некоторых видов движения вязкой жидкости // Изв. ВНИИГ имени Веденеева. -Л.: Энергия, 1975. Т.108. 148 с.

6. Сенчуков Г. А., Пономаренко Т.С. Моделирование процессов водораспре-деления на Пролетарской оросительной системе // Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, № 1. С. 141–156. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2022-12-1-141-156.

7. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. - 8-е изд., перераб. - М.: Наука, 1981. 430 с.

8. Юрченко, И. Ф. Приоритетные направления и мероприятия современной цифровизации в мелиорации // И. Ф. Юрченко / Мелиорация и гидротехника. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 84-100.

9. Olgarenko V.I. Justification of methodological approaches to standardisation of irrigation as an element of resourcesaving fnd minimization of the anthropogenic load jn agro-biocenosis / G. Olgarenko, V. Olgarenko, I. Olgarenko, V. I. Olgarenko // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: proceedings of the Conf. the international scientific conference "Efficient waste treatment, IOP Publishing Ltd, 2019. – doihttps://doi.org/10.1088/1755-1315/337/1/012027.

10. Olgarenko V.I. Technical condition diagnostics of the water supply facilities in the irrigation systems / V. I. Olgarenko. I. V. Olgarenko, V. I. Olgarenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: International Scientific Conference "Construction and Architecture: Theory and Practice of Innovative Development", Kislovodsk, Russian Federation, 01-05 okt. 2019. doi:https://doi.org/10.1088/1757-899X/698/2/022060

11. Коржов И.В. Использование мобильных IT-приложений для решения задач водопользования на внутрихозяйственной оросительной сети / Е.А. Волкова, Д.А. Кудравец, В.И. Коржов, И.В. Коржов // Мелиорация и гидротехника [Электронный ресурс]. 2023. Т. 13, № 3. С. 30–47. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2023-13-3-30-47.

12. Шумаков Б. Б., Остапчик В. П. Оптимальное управление – непременное условие эффективности и экологической безопасности в орошаемом земледелии // Вестник с.-х. науки. 1990. № 8. С. 92-98

13. Юрченко И.Ф. Методология и компьютерная технология поддержки реше-ний при оперативном управлении водораспределением на межхозяйственных ороси-тельных системах / И.Ф. Юрченко, В.В. Трунин. // Мелиорация и водное хозяйство. 2012. – № 2 – С. 6–10.

14. Bandurin M.A., Bandurin I.P. 2021 Ways to solve ecological problems of natural ecosystems amid constantly increasing anthropogenic load IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 866 (1) 173386. DOIhttps://doi.org/10.1088/1755-1315/866/1/012003

15. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012614736. Российская Федерация. Расчёт спектра стационарных режимов течения воды в трапецеидальных каналах и лотках (Лотра.mws): заявл. № 2012612753 опубл. 28.05.2012 / В.И. Ольгаренко, И.В. Ольгаренко, О.П. Кисаров, Н.С. Захарченко, Н.С. Бузало, Г.А. Бузало; заявитель ФГБОУ ВПО НГМА.

16. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012614735. Российская Федерация. Информационная поддержка диспетчерского управления водораспределением в системе каналов (ВодораспределениеОС.ехе): заявл. № 2012612752 опубл. 28.05.2012 / В.И. Ольгаренко, И.В. Ольгаренко, О.П. Кисаров, Н.С. Захарченко, Н.С. Бузало, Г.А. Бузало; заявитель ФГБОУ ВПО НГМА.