Россия

Россия

УДК 631.6 Сельскохозяйственная мелиорация

ГРНТИ 68.31 Сельскохозяйственная мелиорация

ОКСО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

ББК 4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ТБК 5607 Сельскохозяйственная мелиорация

BISAC TEC003000 Agriculture / General

В статье рассмотрена координационная работа ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова и ВНИИ орошаемого земледелия по выполнению НТП «Мелиорация». Показано, что итогом реализации программы «Мелиорация земель» стала разработка систем и технологий управления комплексной мелиорацией сельскохозяйственных угодий и моделей экологически адаптивных систем орошаемого земледелия на ландшафтной основе для различных регионов Российской Федерации. Их освоение позволяет обеспечить устойчивое производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях России при высоком (более 50 %) уровне рентабельности. Результаты исследований по различным природным зонам страны легли в основу создания систем орошаемого земледелия, адаптированных к почвенно-климатическим условиям с целью повышения продуктивности агроландшафтов.

мелиорация, орошение, адаптивно-ландшафтные системы земледелия, координация научных исследований.

С момента организации Россельхозакадемии Указом Президента РФ «О Российской академии сельскохозяйственных наук» от 30 января 1992 г. № 84 на нее было возложено научное обеспечение развития отечественного агропромышленного комплекса и координация научно-исследовательских работ. Во исполнение этого Указа и в соответствии с федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-технологической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ Отделение мелиорации, водного и лесного хозяйства РАСХН, объединившее ведущие мелиоративные институты, в числе которых были ВНИИГиМ и ВНИИОЗ – в настоящее время Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, с 2001 по 2010 годы проводило исследования в рамках Межведомственной координационной программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ. С 2010 года общее руководство координацией НИР по сельскохозяйственным наукам начал осуществлять Межведомственный координационный совет по научному развитию агропромышленного комплекса Российской Федерации при Президиуме Россельхозакадемии.

Цель координации научных исследований в сельскохозяйственной науке состояла в повышении комплексности научных исследований, устранении дублирования, интеграции усилий научно-исследовательских учреждений всех министерств и ведомств для решения проблем отечественного АПК.

С 1990 по 2015 годы мелиоративными институтами Отделения мелиорации, водного и лесного хозяйства РАСХН, проводились исследования в рамках выполнения НТП «Мелиорация» по разработке:

- научных основ и технологий комплексной, экологически безопасной мелиорации земель, водообеспечения, формирования устойчивых, экологически сбалансированных агролесоландшафтов на эродированных и аридных землях;

- методологии и информационных технологий формирования и управления функционированием мелиоративных, водохозяйственных, агролесомелиоративных и лесохозяйственных комплексов.

Роль координатора НИР взял на себя ВНИИГиМ, став головным научно-методическим и координирующим центром мелиоративной науки (руководитель НИР по проблеме – академик РАН Б.М. Кизяев). Головным институтом по реализации программы «Мелиорация» по направлению орошаемое земледелие был определен ВНИИОЗ (руководитель НИР – академик РАН И.П. Кружилин).

Важность проведения исследований по созданию научных основ орошаемого земледелия определялась необходимостью гарантированного обеспечения потребностей населения сельскохозяйственной продукцией на базе широкого развития мелиорации как одного из факторов повышения устойчивости развития сельского хозяйства, сохранения и роста продуктивности земель, поиска эффективных путей их использования с учетом современных требований ландшафтного земледелия. В этих условиях дальнейшее совершенствование теории, методов и технологий управления комплексной мелиорацией земель с обоснованием принципов оптимизации структуры агроландшафтов, допустимых пределов насыщения их орошаемыми землями, созданием мелиоративных систем многоцелевого использования и адаптивно-ландшафтных систем орошаемого земледелия, основанных на ресурсосбережении, экологизации и автоматизации технологических процессов, являлось и будет актуальным для высокопродуктивного и устойчивого ведения сельскохозяйственного производства в засушливых регионах страны [1-3].

При реализации Программы ВНИИ орошаемого земледелия совместно с институтами-соисполнителями решались задачи по направлениям [4]:

- разработка схем севооборотов с научно-обоснованным набором высокопродуктивных видов и сортов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих воспроизводство плодородия почвы и экономически оправданный выход продукции с гектара орошаемой пашни;

- разработка способов управления продукционными процессами орошаемых агрофитоценозов, обеспечивающих выход на запланированные уровни урожайности (10-15 тыс. к.ед./га), ресурсо- и энергосбережение (10-20 %), сохранение или расширенное воспроизводство плодородия почвы;

- разработка дифференцированных систем комплексной мелиорации экологически-дестабилизированных земель, способствующих восстановлению продуктивного потенциала;

- разработка научно-обоснованных водосберегающих технологий орошения овощных культур при сохранении экологической безопасности;

- введение в культуру новых видов и экотипов кормовых растений многоцелевого использования на основе мобилизации растительных ресурсов, комплексного изучения, оценки и освоения на деградированных лугах и пахотных угодьях, выведенных из сельскохозяйственного оборота;

- разработка научных основ биологизированной ресурсосберегающей системы применения хлореллы, различных видов органических удобрений в сочетании с минеральными в орошаемых севооборотах;

- проведение фитосанитарной оценки агроценозов в биологизированных орошаемых севооборотах и усовершенствование комплексной системы защиты растений;

- создание для условий орошения новых энергосберегающих, высокоурожайных сортов-генотипов растений зерновых, масличных культур и трав с хозяйственно-ценными признаками, устойчивостью к стрессовым факторам и с многоцелевым использованием конечной продукции;

- проведение оценки эффективности инвестиций в орошаемом земледелии.

В 2002 году во ВНИИ орошаемого земледелия начал работу координационный совет «Орошаемое земледелие». В его состав входили руководители и ведущие ученые Россельхозакадемии, Депмелиоводхоза МСХ, исследовательских и образовательных учреждений России, специалисты Облкомсельхоза Волгоградской области. Основной задачей координационной деятельности ВНИИОЗ являлось проведение и систематизация научных исследований в различных регионах по разработке и освоению адаптивных систем орошаемого земледелия, обеспечивающих устойчивое ведение сельскохозяйственного производства, повышение продуктивности мелиорированных агроландшафтов при сохранении плодородия почвы.

В выполнении задания в разные годы участвовало более 30 институтов, в числе которых ВНИИ мелиорированных земель, ВНИИ риса, ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства, Башкирский НИИСХ, Дагестанский НИИСХ, Донской зональный НИИСХ, Уральский НИИСХ, Калмыцкий филиал ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова, Сибирский НИИСХ, Прикаспийский НИИ аридного земледелия, Челябинский НИИСХ, Краснодарский НИИСХ, Сибирский НИИ кормов, Поволжский НИИСС им. П.Н. Константинова, ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко, Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства, Оренбургский НИИСХ, Татарский НИИСХ, Поволжский НИИ эколого-мелиоративных технологий, Российский НИИ проблем мелиорации, Волжский НИИГиМ, Ставропольский НИИГиМ, Сибирский НИИГиМ, ВНИИ «Радуга», Новочеркасская ГМА, Дагестанская ГСХА.

В рамках выполнения поставленных задач ВНИИОЗ и институтами-соисполнителями разрабатывались технологические схемы создания устойчивых систем орошаемого земледелия на основе нового поколения машин, перспективных сортов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих повышение продуктивности мелиорируемого гектара на 30-40 %.

В исследованиях ВНИИОЗ, Дагестанского и Сибирского НИИСХ, других институтов были установлены основные принципы конструирования и освоения экологически обоснованных схем кормовых, зерно-кормовых и других севооборотов в системах орошаемого земледелия [5, 6]. Обоснована агробиологическая целесообразность, экономическая эффективность и экологическая защищенность освоения в крупных орошаемых хозяйствах 6-7-польных севооборотов, которые рекомендуются формировать из 2-3 имеющих определенную самостоятельность модулей, придающих севообороту гибкость, пластичность, с уровнем продуктивности до 10,0 тыс. к.ед./га севооборотной площади. В хозяйствах, имеющих небольшие площади орошения, рекомендовано использование 3-5-польных севооборотов с использованием рейтинговых культур. Установлено, что в качестве базовых культур во всех типах севооборотов необходимо использовать многолетние травы (таблица 1).

Таблица 1 – Севообороты для орошаемого земледелия

|

Зерно-овоще-кормовой |

Зерно-овощной |

Зерно-кормовой |

Семенной кормовых культур |

|

Структура севооборота |

|||

|

1. Люцерна под покровом яровых колосовых; 2-3. Люцерна; 4. Кукуруза на зерно; 5. Овощи, картофель; 6. Кукуруза на силос |

1. Вико-овсяная смесь; 2. Озимая пшеница + пожнивные; 3. Зернобобовые (соя); 4. Кукуруза на зерно; 5. Картофель, овощи; 7. Смеси однолетних культур |

1-3. Люцерна на зеленую массу; 4. Люцерна 1 укос; 5. Озимая пшеница + пожнивные; 6. Яровые колосовые (ячмень, яровая пшеница); 7. Суданская трава, сорго на семена |

1. Вико-овсяная смесь; 2. Озимая рожь + поукосные; 3. Суданская трава; 4. Смеси однолетних культур (кукуруза + соя, кукуруза + сорго + соя) |

|

Суммарное водопотребление, м3/га севооборотной площади |

|||

|

6550 |

6100 |

5900 |

5320 |

|

Энергетическая емкость, ГДж/га севооборотной площади |

|||

|

52,0 |

46,9 |

42,6 |

36,8 |

Самарским и Башкирским НИИСХ, НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева установлена высокая отзывчивость культур севооборотов на применение удобрений, обеспечивающих получение до 8,2 т/га сухого вещества, 3,8-4,2 т/га озимой пшеницы, 5-6 т/га кукурузы.

По данным Сибирского НИИСХ, насыщение севооборотов бобовыми травами и их смесями с мятликовыми позволило снизить применение азотных удобрений без ущерба для продуктивности посевов и качества продукции. В исследованиях ВНИИОЗ отмечен положительный баланс гумуса при запашке соломы 6 т/га с внесением за ротацию N360P240K240 (рисунок 1) [7-9].

Продолжались исследования по разработке ресурсосберегающих технологий орошения зерновых, кормовых и технических культур при различных способах полива (поверхностное, дождевание, капельное), обеспечивающих повышение продуктивности культур при уменьшении энергопотребления, предотвращении деградации мелиорированных земель. Особого внимания заслуживают разработки под руководством академика РАН И.П. Кружилина по агротехнике риса [10-12].

ВНИИОЗ, ВНИИ риса, Дагестанской ГСХА проводились исследования по разработке технологии возделывания риса с периодическими поливами, прерывистым (импульсным) и постоянным затоплением чеков. Установлено, что продуктивность риса сорта Волгоградский изменялась от 4,2 до 4,8 т/га при суммарном водопотреблении 4,7 тыс. м3/га, что в 3,5 раза меньше, чем при затоплении чеков (рисунок 2).

Результаты исследований ВНИИ риса показали, что прерывистое затопление чеков снижает полегаемость риса, экономия оросительной воды составляет 1,7-3,6 тыс. м3/га, а урожайность лишь на 2,3-4,5 % ниже, чем при постоянном затоплении. В опытах Дагестанской ГСХА наибольшая урожайность риса была получена при укороченном затоплении чеков – 6,1-7,2 т/га по гербицидной и 4,3-5,1 по без гербицидной технологиях.

Опыты, проведенные ВНИИОЗ по орошению сои капельным способом и при дождевании (рисунок 3), показали, что количество поливов изменяется в разные годы от 8 до 20, оросительная норма – от 1680 до 2350 м3/га. Суммарное водопотребление составляло 2,9-3,5 тыс. м3/га. Максимальную урожайность – 3,9-4,2 т/га – соя сформировала при предполивном пороге влажности 80 % НВ и внесении N216P75K54, минимальную – 1,63 т/га – при 70 % НВ и N88P35K27 [13].

ВНИИОЗ, Калмыцкий филиал ВНИИГиМ, Сибирский, Донской зональный и Самарский НИИСХ исследования по орошению культур севооборотов проводили при дождевании современными зарубежными дождевальными машинами Rainstar Bauer. Установлено, что новые машины отличаются мобильностью, высоким коэффициентом надежности, но по интенсивности дождя они уступают российским аналогам [14, 15].

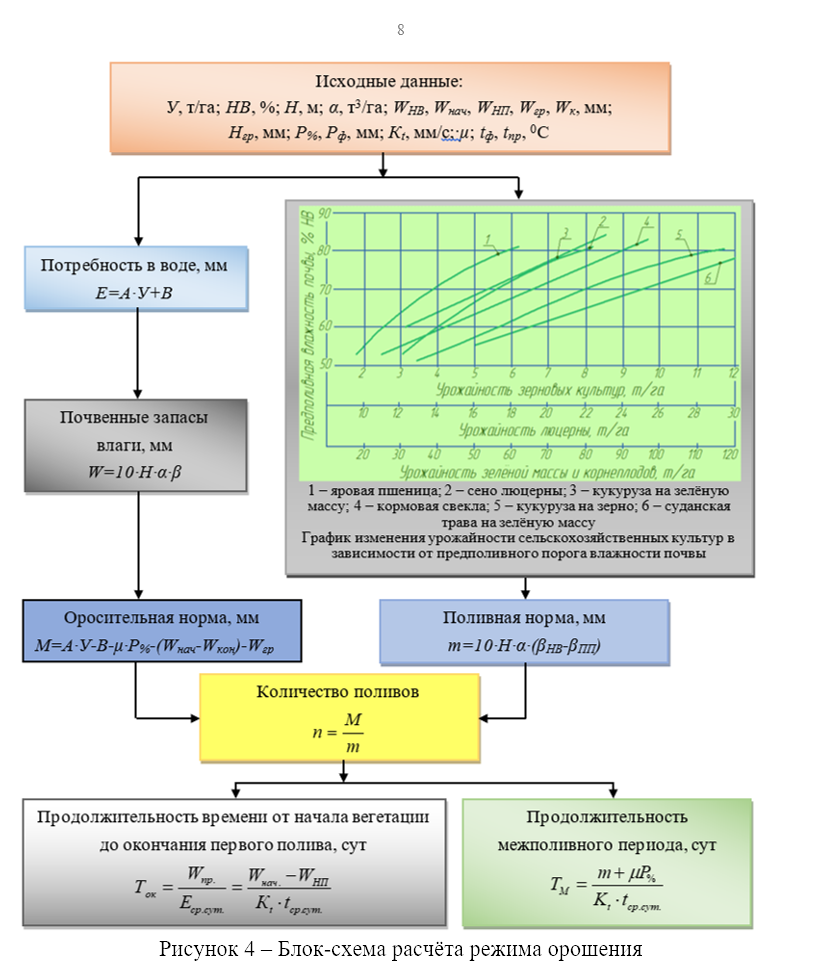

ВНИИОЗ была разработана информационная система оперативного управления водным режимом почвы с учетом климатической ситуации для получения запланированной урожайности зерновых, кормовых и овощных культур при дождевании, поверхностном и капельном способах полива при различных сочетаниях факторов жизни растений и установлении закономерностей продукционных процессов агрофитоценозов (рисунок 4) [15].

Заслуживают внимания результаты исследований ВНИИОЗ по разработке комплексного метода мелиорации орошаемых солонцов на естественно дренированных землях, в которых обоснован метод повышения их плодородия при использовании в качестве мелиорантов навоза, гипса и сернокислого железа. Установлено, что дробное внесение навоза, гипса и сернокислого железа способствовало повышению плодородия солонцов почти до уровня таксонов зональной почвы. Реставрация плотности и щелочности солонцов произошла через 3 года постмелиоративного периода – количество водопрочных агрегатов (> 0,25 мм) в слое 0-0,4 м по сравнению с исходным состоянием увеличилось с 23,3-23,7 до 34,7-35,0 %, общая порозность – с 49,0-43,1 до 51,0-46,6 %, водопроницаемость с поверхности почвы – с 44,8 до 74,7 мм/час. Одновременно с этим плотность почвы снизилась с 1,28-1,44 до 1,23-1,35 т/м3, а также наметилась тенденция увеличения содержания гумуса (с 1,47-1,28 до 1,77-1,36 %) [16, 17].

Одним из разделов координационной программы является разработка научных основ управления продукционным процессом и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих высокую продуктивность, сохранение и приумножение почвенного плодородия.

ВНИИОЗ и институтами-соисполнителями установлены основные параметры управления продукционным процессом и адаптивных технологий возделывания кормовых зерновых, технических, овощных культур на основе применения новых видов и сортов растений, рациональных сочетаний водного и пищевого режимов почвы, обеспечивающих получение запланированных уровней урожайности при экономии водных и энергетических ресурсов.

Во ВНИИОЗ впервые в регионе была научно обоснована и экспериментально подтверждена система управления продукционным процессом поликомпонентных смесей из многолетних трав при 3-5 и 7-летнем использовании травостоя на основе сочетания основных урожаеобразующих факторов: виды трав, соотношение компонентов, размещение компонентов, нормы высева, сорта, режимы орошения и расчетные дозы удобрений.

Разработанные рациональные сочетания позволяют формировать хозяйствам с различным ресурсным обеспечением от 20-30 до 70-90 т/га зеленой массы с высоким содержанием переваримого протеина и обменной энергии.

ВНИИОЗ, Калмыцкий филиал ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Новочеркасская ГМА, СтавНИИЖиК, Башкирский и Сибирский НИИСХ разработаны технологии возделывания одновидовых и смешанных посевов однолетних кормовых культур: сорго, суданской травы, амаранта, подсолнечника, кормовых бобов, озимой ржи, редьки, могара. Установлено, что кормовая продуктивность этих культур достигает 7,5-11,0 тыс. к. ед. с гектара. При этом, например, в Башкирии, на 1 кг д.в. NPK прибавка урожая составляет 1,3-1,4 тыс. кормовых единиц, в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева расчетные системы удобрений обеспечивают получение урожая озимой ржи от 24 до 37, кукурузы – от 31 до 77, свеклы – от 91 до 147 т/га.

В Дагестанском НИИСХ смешанные посевы топинамбура с кукурузой формируют 40-45 т/га зеленой массы кукурузы и 12-13 т/га клубней топинамбура.

Таким образом, на основе комплексной оценки основных урожаеобразующих факторов ВНИИОЗ и институтами-соисполнителями разработаны технологические схемы и рекомендации по управлению продукционным процессом орошаемых агрофитоценозов, ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие получение заданных уровней продуктивности, высокое качество продукции, сохранение почвенного плодородия и экологическую безопасность окружающей среды. Результаты исследований позволили создать системы орошаемого земледелия, адаптированные к почвенно-климатическим условиям регионов России с целью обеспечения устойчивого производства сельскохозяйственной продукции и повышения продуктивности агроландшафтов [19, 20].

С учётом опыта прошлых лет успешной координации научных исследований необходимо восстановить эту работу в рамках выполнения Программы ФНИ. Созданный федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, объединивший ВНИИГиМ и ВНИИОЗ, сегодня обладает такими компетенциями и готов осуществлять научное обеспечение комплексных мелиораций, в том числе по научным направлениям «Орошаемое земледелие» и «Орошаемое кормопроизводство», основные задачи которых связаны с разработкой новых агротехнологий, моделей севооборотов разной специализации и ротации культур, адаптивно-ландшафтных систем орошаемого земледелия в целях достижения уровня продуктивности орошаемого гектара 15,0 и более тыс. к. ед. при сохранении плодородия почвы.

1. Новиков А.Е. Задачи мелиорации, очередные и главные // Орошаемое земледелие. 2023. № 2 (41). С. 5-6.

2. Новиков А.Е., Новиков А.А. Научное обеспечение орошаемого земледелия // Орошаемое земледелие. 2023. № 3 (42). С. 5-7.

3. Новиков А.Е., Комарова О.П. Проблемы и направления исследований в орошаемом земледелии // Мелиорация и водное хозяйство. 2021. № 5. С. 8-10.

4. Новиков А.Е., Новиков А.А. Научное обеспечение орошаемого земледелия аридных территорий. ВНИИОЗу – 55 лет! // Орошаемое земледелие. 2022. № 3. С. 8-10.

5. Кормовые севообороты в условиях орошения / О.Г. Чамурлиев, З.П. Гудкова, Н.П. Мелихова и др. // Кормопроизводство в Нижнем Поволжье: сб. науч. тр. / ВНИИОЗ. Волгоград, 1999. С. 13-18.

6. Некоторые итоги по сравнительной оценке различных орошаемых севооборотов и влиянию их на плодородие светло-каштановых почв / О.Г. Чамурлиев, В.Ф. Мамин, З.П. Гудкова и др. // Орошаемое земледелие в агроландшафтах степей: сб. науч. тр. / ВНИИОЗ. Волгоград, 1994. С. 45-49.

7. Дронова Т Н. Клевер луговой на орошаемых землях Нижнего Поволжья: монография / ВНИИОЗ. Волгоград, 2004. 236 с.

8. Ресурсосберегающие технологии возделывания клевера лугового на орошаемых землях Российской Федерации: рекомендации / Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева, О.П. Комарова и др. / ВНИИОЗ. М., 2005. 69 с.

9. Бобово-мятликовые травосмеси на орошаемых землях Нижнего Поволжья: монография / Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева, Е.И. Молоканцева и др. / ВНИИОЗ. Волгоград, 2022. 108 с.

10. Кружилин И.П., Новиков А.Е., Дубенок Н.Н. Обоснование водного режима почвы и регламента поливов аэробного риса // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2021. № 1. С. 62-66.

11. Патент на изобретение № 2687527 Российская Федерация, МПК A01G 22/22, A01B 79/02, A01G 25/02. Способ возделывания риса при малообъемном приземном дождевании // М.А. Ганиев, И.П. Кружилин, В.В. Мелихов и др. Опубл. 14.05.2019.

12. Водопотребление риса и удельные затраты на формирование урожая зерна при разных способах полива / И.П. Кружилин, М.А. Ганиев, Н.В. Кузнецова и др. // Известия НВ АУК. 2018. № 1 (49). С. 108-117.

13. Чамурлиев О.Г., Мелихова Н.П., Зинченко Е.В. Минимизация способов основной обработки почвы под сою на орошаемых землях Нижнего Поволжья: монография. Волгоград, 2013. 104 с.

14. Проектирование и расчет систем дождевания и капельного орошения сельскохозяйственных культур: метод. пособие / В.В. Мелихов, И.П. Кружилин, Н.Н. Дубенок и др. Волгоград: ВНИИОЗ, 2017. 184 с.

15. Научное обоснование дождевальной техники и режимов орошения сельскохозяйственных культур в Нижнем Поволжье: метод. рекомендации / В.В. Мелихов, И.П. Кружилин, А.Г. Болотин и др. Волгоград: ВНИИОЗ, 2015. 40 с.

16. Кружилин И.П., Казакова Л.А. Комплексная мелиорация солонцов на орошаемых землях Волго-Донского междуречья // Почвоведение. 2003. № 5. С. 623-629.

17. Кружилин И.П., Казакова Л.А. Комплексная мелиорация почв солонцовых комплексов в Нижнем Поволжье // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2011. № 1. С. 38-40.

18. Дронова Т.Н., Бурцева Н.И., Молоканцева Е.И. Научные результаты исследований по многолетним травам // Известия НВ АУК. 2017. № 3 (47). С. 46-56.

19. Иванов А.Л., Кулик К.Н. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области на период до 2015 года. Волгоград, 2009. 302 с.

20. Кружилин И.П. Системы орошаемого земледелия в засушливых регионах России // Мелиорация и водное хозяйство. 1996. № 6. С. 9.